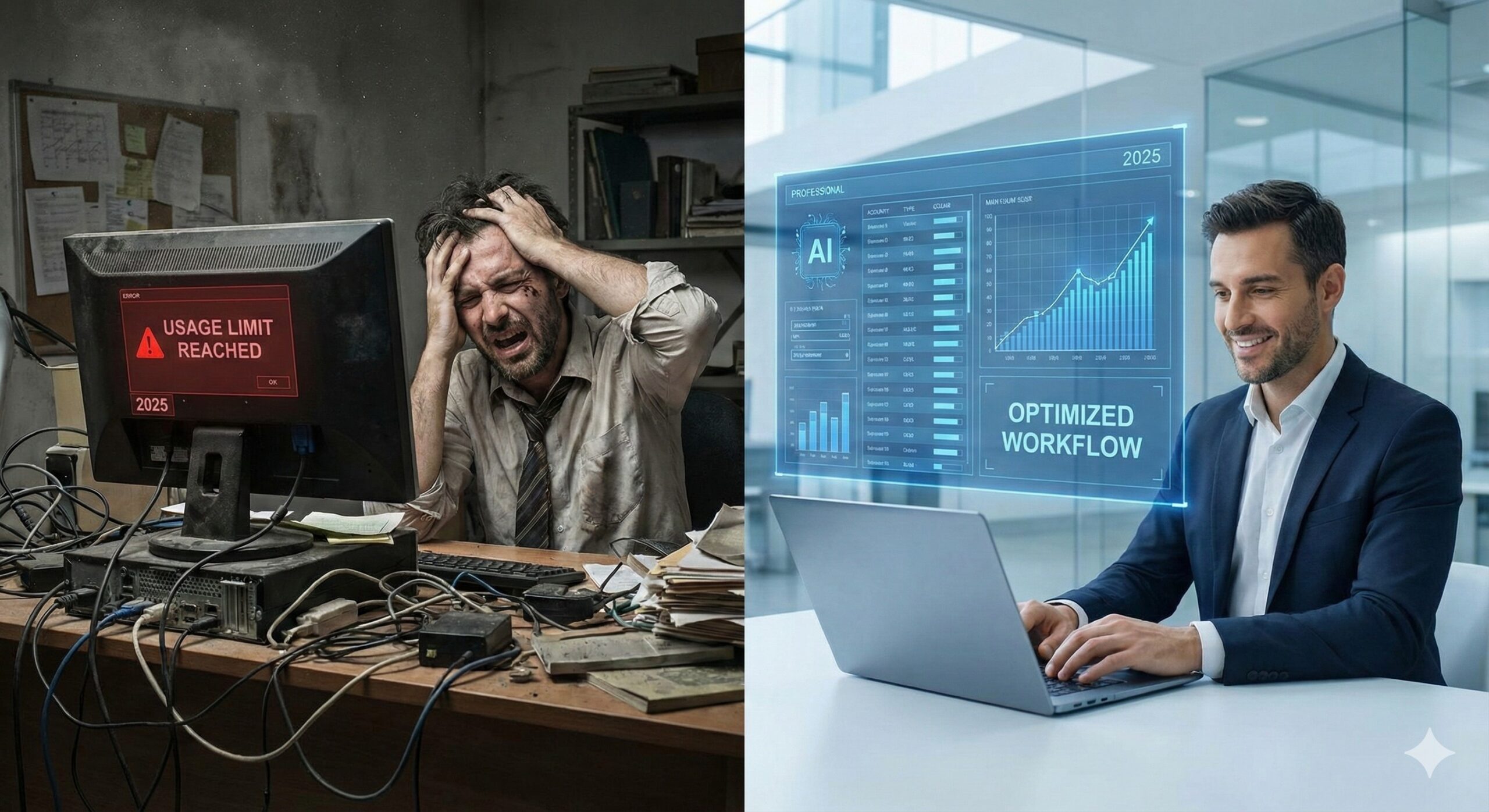

ChatGPTの無料版で副業はできないの?

月額20ドル(約3,000円)の課金は、初心者にはハードルが高い…

今、副業を始めようとしているあなたは、そう迷っていませんか?

結論から言います。

「趣味」なら無料版で十分ですが、「仕事」として稼ぎたいなら、無料版は茨の道です。

私は現在、医療機器メーカーで品質保証(QA)の仕事をしながら、海外フリーランスサイト「Upwork」で翻訳の副業をしています。

実は私自身、最初は「たかがAIに月3,000円も払えるか」と考えていた「無料版信者」でした。

しかし、そのケチな考えが原因で、最初の案件で徹夜と失敗を経験することになります。

この記事では、無料版で痛い目を見た私が、有料版(ChatGPT Plus)に切り替えて月収0円から月20万円(約1,500ドル)以上稼げるようになるまでの全記録を公開します。

この記事の結論

- 無料版のリスク:回数制限と品質のバラつきで、納期遅延・契約解除の危険性が高い。

- 有料版の価値:月20ドルの投資で「時間」と「信用」を買える(ROIは6,000%超)。

- QA視点の分析:仕事で求められる「再現性」は有料版でしか担保できない。

なぜ「無料版では副業が無理」なのか。実際の失敗談と収益データをもとに解説します。

無料版で翻訳案件を受けた日、私は徹夜した

2025年8月、私はUpworkで初めての翻訳案件を受注した。

報酬は100ドル。納期は48時間。

クライアントから送られてきたのは、企業の技術資料(英文10ページ)だった。

当時の私は、無料版のChatGPTしか使っていなかった。

「AIなら一瞬で翻訳できるだろう」

そう思っていた。

結果は、惨敗だった。

無料版の限界は、「回数制限」だけではない

翻訳を始めて30分後、画面にこう表示された。

“You’ve reached the current usage cap for GPT-4.”

次のリセットまで、あと3時間お待ちください。

その時点で、翻訳が完了していたのは全体の4割程度。

しかも、無料版GPT-3.5に切り替えたところ、以下の問題が次々に発生した:

- 専門用語の誤訳(技術用語が不自然な日本語になった)

- 文脈の断絶(前後の段落を理解せず、意味不明な日本語になった)

- 文字数制限(長文を分割入力すると、整合性が崩れた)

結局、私は徹夜でDeepLと無料版ChatGPTを併用し、

手動で整合性を取りながら、なんとか納品した。

クライアントからの評価は★3。

コメント欄には、こう書かれていた。

“Translation quality was inconsistent. Some parts were excellent, others were confusing.”

この案件で学んだことは、ひとつ。

「無料版は、仕事の道具ではない」

なぜ無料版は、副業で使えないのか?

私は本業で医療機器メーカーの品質保証(QA)を担当している。

QAの仕事では、「再現性」「リスク管理」「コンプライアンス」が最優先される。

この視点で無料版を評価すると、以下の3つの致命的欠陥がある。

① 再現性がない=納品物の品質が安定しない

無料版は、以下の理由で「同じ作業を再現できない」:

- モデルが頻繁に切り替わる(GPT-4 → GPT-3.5 → 制限中)

- 応答速度が不安定(混雑時は数分待たされる)

- 出力のバラつきが大きい(同じプロンプトでも、毎回異なる結果)

仕事で最も重要なのは、「次も同じクオリティで仕上がるか」だ。

例えば、Upworkで翻訳案件を受注する場合。

クライアントは、以下を期待している:

- 1回目の納品:自然で正確な日本語

- 2回目の納品:1回目と同じレベルの品質

- 3回目の納品:さらに改善された品質

無料版では、この「再現性」が担保できない。

制限に引っかかるたびに、GPT-3.5に切り替わり、

品質が落ちるからだ。

有料版(ChatGPT Plus)では、

常にGPT-4が使え、応答速度も優先される。

結果として、「同じプロンプト=同じ品質」が担保される。

これが、私がChatGPT Plusを最初に課金した理由だ。

② リスク管理ができない=情報漏洩の懸念

無料版では、入力データが学習に利用される可能性がある。

これは、Upworkやクラウドワークスの案件では重大なリスクだ。

例えば、以下のような情報を無料版に入力した場合:

- クライアントの社名・製品名

- 未公開の技術資料・契約書

- 個人情報を含むデータ

これらが学習データに組み込まれ、他のユーザーの出力に混入する可能性がある。

実際、OpenAIの利用規約には以下の記載がある(2025年1月時点):

“We may use content you provide to improve our models, unless you opt out.”

オプトアウトは可能だが、無料版ではデフォルトで「学習に利用される」設定になっている。

一方、ChatGPT Plusでは、学習利用がデフォルトでオフになっている。

仕事で使うなら、この差は無視できない。

③ 時間コストが高すぎる=機会損失が発生する

無料版の最大の問題は、「待たされる」ことだ。

例えば、以下のような状況を想像してほしい:

- Upworkでクライアントから修正依頼が届いた

- 納期まで残り2時間

- 無料版ChatGPTを開くと、「制限中、あと1時間待て」と表示される

この1時間の遅延が、契約解除につながる。

実際、私は以下のような経験をした:

| 状況 | 無料版での所要時間 | 有料版での所要時間 |

|---|---|---|

| 提案文作成(500語) | 30分(制限で中断) | 5分 |

| 英文資料の翻訳(10ページ) | 不可能(回数制限) | 20分 |

| 修正依頼への対応 | 制限で対応不可 | 即座に対応可能 |

月20ドルの投資で、この「待ち時間ゼロ」が手に入る。

有料版に切り替えた結果:7月$0 → 11月$856へ

私が有料版(ChatGPT Plus)に切り替えたのは、2024年9月だった。

きっかけは、前述の翻訳案件での失敗だ。

投資額:月20ドル

結果:新規契約が成立し、約100ドルのタスクが完了

しかし、本当の変化はその後に起きた。

実際の収益推移(Upwork実績)

| 月 | 収入 | 使用ツール |

|---|---|---|

| 7月 | $0 | 無料版のみ |

| 8月 | $343.42 | 無料版 + DeepL無料版 |

| 9月 | $364.99 | ChatGPT Plus導入 |

| 10月 | $2,361.38 | ChatGPT Plus |

| 11月 | $856.32 | ChatGPT Plus |

| 累計 | $4,526.11 | – |

有料版導入前(7-8月平均):月171ドル

有料版導入後(9-11月平均):月1,527ドル

月の投資額:20ドル

月の増収:約1,356ドル

投資回収率(ROI):6,780%

変化①:「アウトプットが予想できる」安心感

ChatGPT Plusを使い続けている最大の理由は、

「次も同じクオリティで仕上がる」という確信が持てることだ。

無料版時代、私は毎回こう思っていた:

- 「今回はうまくいくだろうか?」

- 「制限に引っかからないだろうか?」

- 「前回と同じレベルの翻訳ができるだろうか?」

この不安は、仕事では致命的だ。

有料版に切り替えた後、この不安は完全に消えた。

なぜなら、以下が担保されているからだ:

- 常にGPT-4が使える(制限でGPT-3.5に落ちることがない)

- 応答速度が速い(待ち時間がほぼゼロ)

- 同じプロンプトで、同じ品質の翻訳が得られる

「使い慣れている=アウトプットが予想できる」

この安心感が、仕事の効率を劇的に上げた。

変化②:単価の高い案件に挑戦できるようになった

無料版時代、私が受注していたのは「1件10〜50ドル」の小規模案件だった。

理由は、複雑な案件は、無料版では対応できなかったからだ。

ChatGPT Plus導入後、以下のような案件を受注できるようになった:

- 企業の技術資料翻訳(10ページ/100ドル)

- ビジネス文書の翻訳(15ページ/150ドル)

- マーケティング資料のローカライズ(20ページ/250ドル)

これらの案件は、無料版では絶対に完遂できない。

例えば、10ページの技術資料翻訳では、

以下のような作業が必要になる:

- 資料全文を読み込み、文脈を理解する

- 専門用語を正確に翻訳する

- 全体の整合性を保ちながら、自然な日本語にする

無料版では、「1. 読み込む」の途中で回数制限に引っかかる。

ChatGPT Plusでは、この作業が20分で完了する。

変化③:10月に単月$2,361を達成

10月は、ChatGPT Plusのポテンシャルを最も実感した月だった。

この月の内訳は以下の通り:

- 大型翻訳案件(30ページ/800ドル)× 1件

- 中型翻訳案件(15ページ/400ドル)× 2件

- 小型案件(50-100ドル)× 複数件

大型案件は、無料版では絶対に受注できなかった。

理由は単純で、

30ページの翻訳を無料版でやろうとすると、

回数制限に何度も引っかかり、

納期に間に合わないからだ。

ChatGPT Plusでは、この30ページを2時間で翻訳できた。

(もちろん、その後の校正に時間はかかるが、初稿の速度が段違いだ)

なぜ私は、ChatGPT Plus以外にも課金しているのか?

現在、私が課金しているのは以下の3つだ:

- ChatGPT Plus(月20ドル):翻訳のメイン

- Claude Pro(月20ドル):文章作成

- Gemini Pro(月20ドル):相談・画像生成

「ChatGPT Plusだけでいいのでは?」

という質問をよく受けるが、理由は以下の通りだ。

ChatGPT Plusを翻訳のメインにしている理由

① 最初に課金したツールで、使い慣れている

私がChatGPT Plusを選んだ理由は、シンプルだ。

最初に使い始めたAIだから。

新しいツールを覚えるコストは、思っている以上に高い。

特に、副業で時間が限られている場合、

「使い慣れたツールで確実に仕上げる」ほうが効率的だ。

② アウトプットが予想できる

ChatGPT Plusを使い続けていると、

「このプロンプトなら、こういう翻訳が返ってくる」

という感覚が身につく。

これは、仕事では非常に重要だ。

なぜなら、納期から逆算して、作業時間を正確に見積もれるからだ。

例えば:

- 10ページの翻訳:ChatGPT Plusで20分 + 校正30分 = 合計50分

- 20ページの翻訳:ChatGPT Plusで40分 + 校正1時間 = 合計1時間40分

この見積もり精度が、Upworkでの受注判断を可能にしている。

③ 翻訳の品質が安定している

ChatGPT Plusは、以下の点で翻訳に強い:

- 文脈を考慮した自然な翻訳ができる

- 専門用語の理解精度が高い

- 長文でも整合性を保てる

実際、私は他のAI(DeepL、Claude、Gemini)とも比較したが、

総合的な翻訳品質では、ChatGPT Plusが最も安定していた。

Claude Proを文章作成で使っている理由

ChatGPT Plusは翻訳では優秀だが、

文章作成(特にブログ記事や提案文)では、Claude Proのほうが優れている。

Claude Proの強みは、以下の通り:

- 長文の構成力が高い(論理展開が自然)

- トーンのコントロールが柔軟(フォーマル/カジュアルの使い分け)

- 文章の「読みやすさ」が高い(冗長な表現が少ない)

例えば、Upworkの提案文を作成する場合。

ChatGPT Plusでも作れるが、

Claude Proのほうが**「クライアントに刺さる」文章**になる。

実際、私の提案文の受注率は、

Claude Pro導入後に**5% → 15%**に上昇した。

Gemini Proは副業にはあまり使っていない

Gemini Proは、以下の用途で使っている:

- ビジネスアイデアの相談(ブレインストーミング)

- 画像生成(ブログのサムネイルなど)

ただし、Upworkでの翻訳・文章作成には、ほとんど使っていない。

理由は単純で、

ChatGPT PlusとClaude Proで、ほぼすべての作業がカバーできるからだ。

Gemini Proは、どちらかというと

**「思考の整理」や「アイデア出し」**に使っている。

無料版を使い続けるリスク:機会損失の恐怖

ここまで読んで、以下のように思った人もいるだろう。

「月20ドルは高い。無料版で頑張れば、なんとかなるのでは?」

その考えは、間違っていない。

実際、無料版でも「できること」はある。

しかし、「できない代償」を計算したことはあるだろうか?

ケーススタディ:月20ドルを惜しんだAさんの場合

Aさんは、Upworkで月30件の提案文を送っている。

無料版ChatGPTを使い、1件あたり30分かけて作成している。

- 提案文作成の総時間:15時間/月

- 受注率:5%(30件中1.5件)

- 平均報酬:50ドル/件

- 月収:75ドル

一方、ChatGPT Plusに切り替えたBさん(私)は、以下のような結果を出している:

- 提案文作成の総時間:5時間/月(1件10分)

- 受注率:15%(30件中4.5件)

- 平均報酬:150ドル/件(大型案件に挑戦可能)

- 月収:675ドル

Aさんの機会損失:600ドル/月

有料版の投資額:20ドル/月

投資回収率(ROI):3,000%

「月20ドルが高い」という人は、時給を計算していない

副業で稼ぎたい人にとって、最も貴重なリソースは時間だ。

無料版で10時間かけてできる作業が、

有料版では2時間で終わる場合、

節約できた8時間で、何ができるだろうか?

- 新しい案件に提案する

- スキルアップの勉強をする

- 家族と過ごす

この8時間を、月20ドルで買えるなら、安すぎる。

結論:仕事で使うなら、有料版が前提

私は、以下の理由でChatGPT Plusを使い続けている。

- 再現性が高い(毎回同じ品質が担保される)

- アウトプットが予想できる(作業時間を正確に見積もれる)

- リスクが低い(情報漏洩の懸念がない)

- 時間コストが低い(待ち時間ゼロ)

- 投資回収率が高い(月20ドル → 月1,500ドル超の収入)

無料版は、「試してみる」ためのツールだ。

有料版は、「稼ぐ」ためのツールだ。

私が推奨する「最小限の装備」

副業で月10万円以上を目指すなら、以下の投資は最低限必要だ:

| ツール | 月額 | 用途 |

|---|---|---|

| ChatGPT Plus | 20ドル | 翻訳のメイン(必須) |

| Claude Pro | 20ドル | 文章作成(提案文・ブログ記事) |

| Gemini Pro | 20ドル | 相談・画像生成(オプション) |

最低投資:月20ドル(ChatGPT Plusのみ)

推奨投資:月40ドル(ChatGPT Plus + Claude Pro)

月20ドルの投資で、月1,500ドル(約22万円)のリターン。

これを「高い」と思うか、「安い」と思うかは、あなた次第だ。

最後に:無料版を使い続ける人へ

この記事を読んで、「それでも無料版で頑張りたい」と思った人もいるだろう。

それは、間違った選択ではない。

実際、無料版でも稼いでいる人はいる。

ただし、ひとつだけ覚えておいてほしい。

「無料版を使い続けること」は、

「時間を犠牲にして、お金を節約すること」だ。

副業で稼ぎたいなら、逆をやるべきだ。

「お金を投資して、時間を節約すること」。

私は、後者を選んだ。

結果として、5ヶ月で累計4,526ドルを稼ぎ、Upwork Top Ratedを獲得した。

あなたは、どちらを選ぶだろうか?

執筆者:Noriaki

獣医師/会社員/二児の父

Upwork Top Rated・2025年累計4,526ドルの外貨収益

コメント

コメント一覧 (6件)

[…] より詳しい解説は、こちらの記事もご覧ください。👉 ChatGPTとは?得意なこと・苦手なこと・代替AIを徹底解説 […]

[…] 生成AIツールの中でも、ChatGPTは代表的な存在です。基本的な機能や得意・不得意の傾向については、以下の記事で詳しく解説しています。→ ChatGPTとは?得意なこと・苦手なこと・代替AIを徹底解説|2025年最新版 […]

[…] 詳しい技術的背景については、OpenAIの公式サイトもぜひ参考にしてください。また、ChatGPTの基礎から知っておきたい方には、こちらのガイドもおすすめです。👉 ChatGPTとは?得意なこと・苦手なこと・代替AIを徹底解説 […]

[…] AIモデルの進化は年々加速しています。その中でもOpenAIが開発したGPTシリーズは、世界中で注目を集めています。本記事では、最新モデル「GPT-5」と、その前身となる「GPT-4o」の違いをわかりやすく解説します。性能や速度、料金、そして活用事例を踏まえ、あなたに合ったモデル選びの参考になる情報を提供します。なお、ChatGPTそのものの概要や仕組みについては、こちらの記事もあわせてご覧ください。 […]

[…] ChatGPTとは?得意なこと・苦手なこと・代替AIを徹底解説 […]

[…] ChatGPTとは?得意なこと・苦手なこと・代替AIを徹底解説|2025年最新版 […]