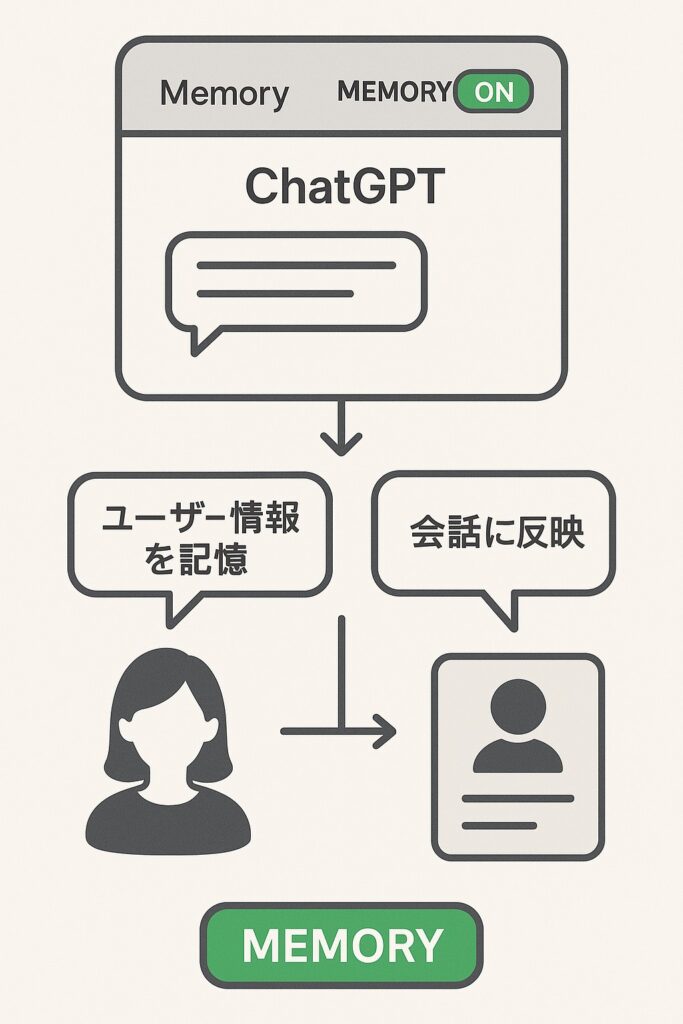

OpenAIは2024〜2025年にかけて、生成AIサービス「ChatGPT」にユーザー情報を記憶して活用できる「メモリ機能(Memory)」を段階的に導入しました。これにより、ChatGPTはその場限りのチャットボットではなく、あなたの好みや目的を少しずつ理解していく“パーソナルAIアシスタント”に近い存在として使えるようになっています。

メモリ機能とは、過去の会話や、あなたが「覚えておいて」と伝えた設定・好みなどをChatGPTが保存し、次回以降の対話でそれらを参照してくれる仕組みです。従来のChatGPTでは、チャットごとに情報がリセットされるため、毎回同じ説明を繰り返す必要がありました。しかしメモリ機能の登場によって、継続した文脈の引き継ぎや、ユーザーごとにパーソナライズされた応答が実現し、「前回の続き」から自然に会話を始められるようになりました。

ChatGPTのメモリ機能とは?何ができる?

メモリ機能とは?一言で言うと…

ChatGPTのメモリ機能を一言でまとめると、「あなたについての情報を少しずつ覚えて、会話の質とスムーズさを上げてくれる仕組み」です。具体的には、次のような内容を記憶させることができます。

- あなたの名前やニックネーム

- よく使ってほしいトーン(カジュアル・丁寧・ビジネスライクなど)

- 継続中のプロジェクトやよく相談するテーマ

- 特定の指示(「結論から話して」「専門用語は少なめにして」など)

こうした情報をあらかじめ覚えてもらうことで、「毎回同じ説明をしなくて済む」「前回の流れを引き継いだ会話ができる」ようになり、コミュニケーションの手間をぐっと減らせます。

なお、ChatGPTをはじめとする最新の生成AIのアップデート情報は、当ブログでも随時まとめています。メモリ機能以外の新機能や他AIとの比較も知りたい方は、あわせてチェックしてみてください。

利用できるプランと提供状況

現在、メモリ機能はChatGPT Plus / Pro / Team / Enterprise などの有料プランを中心に提供されています。もともとは一部ユーザーから順次展開されていましたが、今では多くの有料ユーザーが「保存されたメモリ」と「チャット履歴の参照」を併用できるようになっています。

また、その後のアップデートにより、無料プランでも簡易的なメモリ(Saved Memories)のみ利用できるようになったと報じられています。ただし、チャット履歴全体を横断して参照する高度なメモリは、引き続き有料プランが中心です。

なお、データ保護規制の影響から、一部の国・地域では提供開始のタイミングや仕様が異なる場合があります。ヨーロッパ地域では導入が遅れた時期もあり、現在も地域ごとに細かな制限やオプトイン設定が異なる可能性があります。ご自身の環境での最新状況は、実際のChatGPTの「設定」画面で確認するのが確実です。

保存される情報とその管理方法

ChatGPTのメモリは、大きく分けて次の2つの仕組みで成り立っています。

- Saved Memories(保存メモリ):「◯◯と呼んで」「この設定を覚えておいて」など、ユーザーが明示的に記憶させた情報。後から一覧表示・編集・削除できます。

- Reference Chat History(チャット履歴参照):過去のチャット全体から、AI側が重要そうな情報を「インサイト」として抽出し、必要に応じて応答に反映する仕組み。

どんな情報が保存されているかは、「設定」→「パーソナライズ」→「メモリ」からいつでも確認・削除できます。また、「Temporary Chat(一時チャット)」を使えば、メモリ機能を使わずに会話するモードも選べるため、試し書きやプライベートな相談など、「この内容は覚えてほしくない」という場面でも安心して利用できます。

このように、ChatGPTのメモリは単なる「ノート」のような保存機能ではなく、あなたに合わせた対話体験を設計するための土台になっています。上手に使うことで、日常のちょっとした相談から本格的な仕事のサポートまで、AIとの付き合い方が大きく変わってきます。

他の生成AIとの違い ― Claude/Geminiと比べてChatGPTのメモリ機能はどこがユニークか?

ChatGPTのメモリ機能は、多くのAIチャットボットが目指している「個人ごとのパーソナライズ」の代表例と言えます。他の主要な生成AI――たとえば AnthropicのClaude や GoogleのGemini ――も同様の機能を持ち始めていますが、導入の方針やユーザーのコントロール方法には違いがあります。ここでは、その違いを整理してみます。

比較ポイント:自動記憶か? オプトイン方式か?

ChatGPTでは、ユーザーが指定したSaved Memoriesに加え、Reference Chat Historyによって過去のチャットからインサイトを自動抽出し、必要なときに応答へ反映します。メモリを使いたくない場合は、設定から保存メモリ・履歴参照をオフにするか、一時チャットを使って「記憶しない会話」を選ぶこともできます。

一方、Claudeはもともと「自動で覚えすぎない」方針が強く、Max・Team・Enterprise・Proなどの有料プランで、ユーザーが有効化や管理を行う前提で段階的にメモリ機能を拡大してきました。デフォルトでは慎重に動き、ユーザー側のオプトインや、自然言語での「覚えて」「忘れて」操作を重視しているのが特徴です。

記憶される情報の種類と透明性

ChatGPTでは、ユーザーが指定した名前・好み・継続中のプロジェクトなどに加え、AI側が「今後の会話に役立ちそう」と判断した情報を、チャット履歴からインサイトとして取り出して参照します。これらは「Saved Memories」と「Reference Chat History」という2つのカテゴリに分けられ、設定画面から中身を確認・編集・削除できる点がポイントです。

Claudeもプロジェクト情報やユーザーの優先事項を記憶できますが、「自動で何でも覚える」のではなく、必要に応じて過去チャットを検索・参照する形を採用してきました。最近では自動メモリも拡充されていますが、「どの情報が保存されているか」をユーザーが明示的に確認・編集できることを重視しており、企業利用を意識した設計になっています。

プラン・価格設定と提供地域

- ChatGPT:メモリ機能はPlus / Pro / Team / Enterpriseなど有料プランでフル機能が使えます。無料プランはSaved Memoriesのみ利用可能とされており、地域ごとの規制状況に応じて提供範囲が異なるケースもあります。

- Claude:当初はTeam・Enterprise・Max向けにメモリを導入し、その後Proを含む有料プラン全体へ拡大しています。プライバシーやデータガバナンスに配慮した設計が強く打ち出されています。

- Gemini:Google Geminiは、Personal Context(パーソナルコンテキスト)と呼ばれる仕組みで過去チャットを記憶し、設定画面からオン/オフを切り替えられるようになっています。Temporary Chatに相当する機能も用意されており、プライバシーを気にするユーザー向けのコントロールも充実しつつあります。

コンテキストウィンドウ/履歴引き継ぎの違い

生成AIを比較する際によく話題になるのが、いわゆる「コンテキストウィンドウ(どこまで過去の情報を一度に読めるか)」です。ChatGPTもモデル(GPT-4.1 / GPT-4o など)やプランによって扱えるトークン量が異なり、長期プロジェクトや大量のドキュメントを扱う場合はこの制限が効いてきます。

Geminiは、非常に大きなコンテキストウィンドウやGoogle Workspace連携を強みにしており、「ドキュメントをまるごと読ませたい」「画像やファイルもまとめて扱いたい」といった用途に向けて最適化が進んでいます。一方で、ChatGPTはGPT-4o系のマルチモーダル機能やメモリ機能と組み合わせて、日常から仕事まで幅広く使いやすいバランス型の設計になっていると言えるでしょう。

ChatGPT・Claude・Geminiのメモリ機能比較表

| 項目 | ChatGPT | Claude | Gemini |

|---|---|---|---|

| 提供開始 | 2024年ごろから段階展開 | 2024年中頃〜(Team / Enterprise中心でスタート) | 2024〜2025年にかけて段階展開 |

| 記憶の種類 | Saved Memories + チャット履歴参照 | 明示的なメモリ+チャット検索/徐々に自動メモリ拡張 | Personal Context(過去チャットを前提にした個人設定) |

| 対象プラン | Plus / Pro / Team / Enterprise(無料はSaved Memoriesのみ) | Max / Pro / Team / Enterpriseなど有料プラン | Gemini Advanced(有料)や一部無料ユーザー |

| 自動記憶の有無 | あり(設定でオン/オフ可能) | ありだが、オプトインや企業向け設定が重視される | あり(Personal Contextを設定で制御) |

| 記憶の編集/削除 | 設定画面から一覧表示・編集・削除が可能 | 自然言語または設定から編集・削除 | Googleアカウントのアクティビティ管理から編集・削除 |

| プライバシー管理 | Temporary Chat・メモリOFF設定など細かく制御可能 | エンタープライズ向けのデータガバナンスに配慮 | 「Personalization」設定やTemporary Chatで制御 |

| 補足機能 | GPT-4oなどマルチモーダルモデルと連携 | 高度なコード実行・ファイル生成機能と組み合わせ可能 | ドキュメント処理・Google Workspace連携が強み |

まとめ:ChatGPTの優位点と選ぶ理由

ここまでを整理すると、ChatGPTのメモリ機能が他の生成AIと比べて優れている(使いやすい)ポイントは次のようにまとめられます。

- 「Saved Memories」と「Reference Chat History」の二層構造により、ユーザーがコントロールしやすい。

- 日常からビジネスまで、多くのユースケースで「前回の続き」を自然に扱えるようになっている。

- 無料プランでも一部メモリ機能を試せるなど、今後の拡張余地が大きい。

- 画像・音声・コードなどマルチモーダル対応モデルと組み合わせて、「覚えているAI+何でも相談できるAI」として使える。

とはいえ、「どのAIが一番良いか」は人によって違います。プライバシーを最優先したいのか、長期プロジェクトを見据えた継続性がほしいのか、無料でどこまで使いたいのか、あるいはマルチメディア対応を重視するのか――自分の目的に合わせて選ぶのが一番です。

外部にも比較記事が多数出ており、以下のような情報源も参考になります:

- “Anthropic finally rolls out Memory feature” – Tom’s Guide

- “Gemini’s AI Memory Rivals ChatGPT” – E-Week

ChatGPTメモリ機能の活用シーンと注意点

活用シーン:ビジネス・副業・創作でどう役立つか

ChatGPTのメモリ機能は、ユーザーの好みや進行中のプロジェクトを把握したうえで会話を続けられるため、さまざまな場面で効率化やクオリティ向上に貢献してくれます。たとえば、次のようなケースです。

- 長期的なプロジェクト管理

マーケティングキャンペーン、ブログの連載、資料作成など、複数回に分けて相談するテーマで特に効果的です。過去に話したテーマやトーン、キーワードを覚えてくれるので、「この前の続きからお願い」と伝えるだけでスムーズに話を進められます。 - 副業・創作活動でのアイデア蓄積と一貫性

小説・漫画・ブログ・ポッドキャストなど、世界観やキャラクター設定に一貫性が必要な創作では、設定やプロットを覚えておいてもらうことで、前後関係がズレにくくなり、読者・リスナーにとってもわかりやすい作品づくりができます。 - 日常のパーソナルアシスタントとして

趣味・学習・生活習慣など、日常的な相談でも「この人はこういう話し方が好き」「この分野を伸ばしたい」といった情報を覚えてもらうことで、会話がより自然で心地よいものになります。

注意点・リスク:使う前に知っておくべきポイント

とても便利な一方で、メモリ機能を何も考えずにオンにし続けると、思わぬリスクもあります。特に注意したいのは次の点です。

- プライバシーと情報漏洩のリスク

住所やID、クレジットカード情報、機密プロジェクトなど、センシティブな情報をそのまま覚えさせるのはNGです。どのAIにも言えることですが、「万一漏れて困る情報」は入力しない・保存させないのが基本です。 - 古い/誤った情報の影響

メモリに残っている情報が古くなったり、そもそも間違っていたりすると、その前提で会話が進んでしまうことがあります。ときどきメモリを見直して、不要・誤りの情報は削除しておくと安心です。 - 透明性とコントロールの問題

「何が、どこまで記憶されているのか」を自分で把握できるかどうかはとても重要です。ChatGPTには確認・削除用の画面がありますが、UIがわかりにくいと感じる人もいます。わからないまま放置しないことが大切です。 - 法規制・地域差

各国・地域ごとにプライバシーやAIに関する法律が異なり、メモリ機能の提供範囲や保持期間に制限がかかることがあります。特にEU圏などでは規制が厳しく、仕様が他地域と違う場合もあるので、自分の地域のルールを一度確認しておくと安心です。 - 倫理的・心理的な側面

「AIが自分のことを覚えてくれている」という感覚は心強い一方で、人間関係の代わりとして頼りすぎてしまうリスクや、境界線があいまいになる危険もあります。どこまで覚えてもらうか、自分なりのラインを決めておくと良いでしょう。

外部での反響・最新ニュースから学ぶこと

メモリ機能が登場して以来、ユーザーからは「Temporary Chatを使えば安心だけど、パーソナライズ度は落ちる」「便利だけれど、どこまで覚えられているかが気になる」といった声が多く上がっています。

OpenAIも公式ドキュメント「Memory and new controls for ChatGPT」において、ユーザー自身がメモリのオン/オフや削除を簡単に行えるようにしたことを強調しており、「便利さ」と「コントロールのしやすさ」の両立を目指していることがわかります。

まとめ:賢く使うためのチェックリスト

- まずは「どの情報を覚えてほしいか/覚えてほしくないか」を自分の中で決めておく。

- 住所・ID・財務情報などの機密情報はメモリに載せないルールにする。

- メモリ一覧をときどき開いて、古くなった情報や不要な設定を整理する。

- テスト用途やデリケートな話題は、Temporary Chat(記憶しないモード)で行う。

- 地域の法規制やOpenAIのプライバシーポリシーも、一度は目を通しておく。

用途別|ChatGPTメモリ機能

【ビジネス用途】プロジェクト管理・業務効率化にどう活かせるか

ビジネスの現場では、ChatGPTのメモリ機能をうまく使うことで、業務の継続性と効率化に大きなメリットが生まれます。例えば、次のようなシーンです。

- 継続的な業務支援

毎週の定例会議の要点、報告書のテンプレート、顧客対応のトークスクリプトなどを覚えさせておくと、毎回一から説明する必要がなくなり、資料作成や議事録作成がスムーズになります。 - プロジェクトの進捗補助

プロジェクト名や背景、関係者、進捗状況などをメモリに入れておくと、「Aプロジェクトの続き」と伝えるだけで、その文脈で会話を再開できます。打ち合わせの準備にも役立ちます。 - 社員教育や社内FAQ

自社独自のルールや手順、よくある質問を覚えさせることで、「社内ヘルプデスク」のような使い方も可能です。新人教育の補助ツールとしても有望です。

ビジネス利用時の注意点

- 社外秘・機密情報は覚えさせない

決算情報、未公開プロジェクト、顧客個人情報などは、メモリに載せないルールを徹底しましょう。 - 社内ガイドラインの整備

「ChatGPT利用ポリシー」や「メモリ機能の使い方」を会社として決めておくことで、従業員ごとのバラつきを減らせます。 - 管理責任の明確化

誰がどの情報をメモリに登録しているか、定期的にチェックする体制を作っておくと安心です。

▶ 参考記事:Business applications of ChatGPT’s memory function – Prisma Consultants

【個人用途】副業・趣味・学習の最適化にどう使えるか

個人利用でも、メモリ機能は「毎回同じ説明をしなくていい相棒」としてかなり優秀です。副業・趣味・学習のそれぞれで、次のような使い方が考えられます。

- 副業の効率化

ブログ運営やライティング、アフィリエイトなどで、使用しているツール、記事のトーン、ターゲット読者、これまで書いた内容などを覚えておいてもらうと、「このブログ用の記事をまた書きたい」といった依頼が格段にしやすくなります。 - 語学・資格学習

自分のレベル、苦手分野、これまで間違えたポイントを記憶させておくと、「前回の続き」「弱点補強」に特化した学習サポートを受けやすくなります。 - 趣味・創作活動

小説やイラスト、ゲーム企画などのキャラクター設定や世界観、前話のあらすじをメモリに入れておけば、「前回の物語の続き」「このキャラで新しいエピソードを」といった相談がしやすくなります。

個人利用時の注意点

- 誤情報をそのまま覚えさせない

自分の勘違いを書き込んでしまった場合、それを前提にアドバイスが返ってくることがあります。重要な情報は、他の情報源と照らし合わせておくと安心です。 - メンタル面の依存に注意

AIが自分のことをよく覚えてくれていると、人間以上に「わかってくれる存在」のように感じてしまうこともあります。あくまで道具としてほどよい距離感を保つことが大事です。 - 記憶内容の定期的な棚卸し

「もう使わない設定」「昔の状況」は、そのままにしておくとノイズになることも。ときどきメモリを整理して、今の自分に合った内容にアップデートしておきましょう。

▶ 参考記事:Why I stopped using ChatGPT’s memory – Tom’s Guide

ChatGPTのメモリ機能を「副業の効率化」に活かしたい方は、【ChatGPT ほったらかし副業】初心者でも月1万円を目指す方法の記事もあわせてどうぞ。メモリ機能の“ほったらかし化”は副業との相性が抜群です。

まとめ:使う前に考えるべきこと

- 自分がどんな目的のためにメモリ機能を使いたいのかをはっきりさせる。

- 保存された情報は、自分で責任を持って定期的にチェック・更新する。

- 「Memory」や「Temporary Chat」などの設定を理解し、主導権は常に自分にある状態を維持する。

まとめ|ChatGPTのメモリ機能は“第二の脳”になり得るか?

ChatGPTのメモリ機能は、チャットAIを「その場限りの相手」から「あなたのことを理解していく長期的な相棒」へ近づける、とても重要なアップデートです。

過去の会話や設定内容を活用することで、プロンプトの手間が減り、対話が自然になり、継続的なプロジェクトも進めやすくなるなど、多くのメリットがあります。副業・学習・創作・業務支援など、使い道はこれからも広がっていくでしょう。

その一方で、プライバシー管理や情報の正確性、どこまでAIに任せるかといった線引きも欠かせません。どの情報を覚えてもらうか、どこから先は覚えてほしくないか――そのバランスを自分自身で決めていくことが、「第二の脳」としてAIを活かすうえで重要になってきます。

AIに「覚えてもらう」という行為は、単なる便利機能ではなく、これからの人とAIの付き合い方そのものに関わるテーマでもあります。仕組みを正しく理解し、自分の目的に合わせて賢く使い分けていけば、ChatGPTはきっとあなたの心強いパートナーになってくれるはずです。

コメント